Jose Luis Elorza, ofm

“El día en que comáis del árbol, se os abrirán los ojos y seréis como dioses… Como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Después dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos; y cosiendo hojas de higuera, se hicieron unos ceñidores”.

Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: «¿Dónde estás?». Este contestó: «Te he oído andar por el jardín y he tenido miedo, porque estoy desnudo; por eso me he escondido.» Él replicó: «¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer?» Dijo el hombre: «La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí.» Dijo, pues, Yahvé Dios a la mujer: «¿Por qué lo has hecho?» Contestó la mujer: «La serpiente me sedujo, y comí.» (Génesis 3,6-7.8-13).

El relato de Gen 2-3 nos sigue pareciendo infantil, ingenuo. Con todo, ¡qué denso y sugerente! Por ser “mítico”, es sapiencial: da que pensar. ¡Cuánto dice sobre lo que nos pasa a los hombres y mujeres de todos los tiempos! Nos lleva a reflexionar sobre nuestra condición humana.

“Si coméis, seréis como dioses - el árbol bueno, atrayente, excelente para lograr éxito total - tomar y comer - abrírseles los ojos - experimentarse desnudos - hacerse taparrabos para cubrir la desnudez”. Cada expresión señala una experiencia vivida. En conjunto, toda una secuencia de experiencias. No las vivieron Adán y Eva (no existieron); las vivimos los humanos, los hombres y mujeres de todos los tiempos.

Hay algo grande en el ser humano: estamos hechos para ser atraídos por lo bello, lo excelente, lo maravilloso, lo gratificante, lo seguro, lo inmenso, lo poderoso, lo divino, lo sublime, lo eterno… Creados para aspirar a más de lo que somos. En el fondo, para sentirnos superrealizados, superseguros, colmados de felicidad, sin carencia de nada, sin amenaza de nada. Especialmente los humanos modernos llevamos la “tentación” en nuestro chip: buscamos promocionarnos sin medida, poseer más de lo que poseemos, emigrar a tierras mejores, buscar oportunidades mejores. Nos atrae “comer”: probar de todo, vivir experiencias nuevas, esperando que nos den el oro y el moro. Signo de nuestra grandeza y peculiaridad.

Con todo, ¡imposible llegar a “ser como Dios”! La realidad se impone. Unas veces como “límite”: aunque la suerte te acompañe, nada es perfecto, eterno, seguro. Los años no perdonan, se dice. Tu cuerpo comienza a deteriorarse. Tu corazón no puede alimentar ya los sueños de tu juventud; y quizá ha esperado demasiado de la vida. Otras veces, tus intentos de lograr no sé qué metas divinas, acaban “en desnudez”: en chasco y frustración total, como los supuestos primer hombre y primera mujer. ¡Cuánto dice el contraste entre el “se os abrirán los ojos y seréis como dioses” y el “se les abrieron los ojos y se vieron desnudos”! Para acabar en “se hicieron (con lo que fuese) y se pusieron unos taparrabos” para cubrir su desnudez.

“Desnudez”: ¡qué palabra!, ¡cuánto simboliza! Recuerda la experiencia positiva y grata de la desnudez por Adán y la mujer extraída de su costado. “Desnudez” más que física: transparencia de dos corazones, mirada limpia y amorosa, reconocimiento admirado de la belleza y dignidad del tú, abrazo en intimidad confiada, armonía con el entorno natural y con Dios...

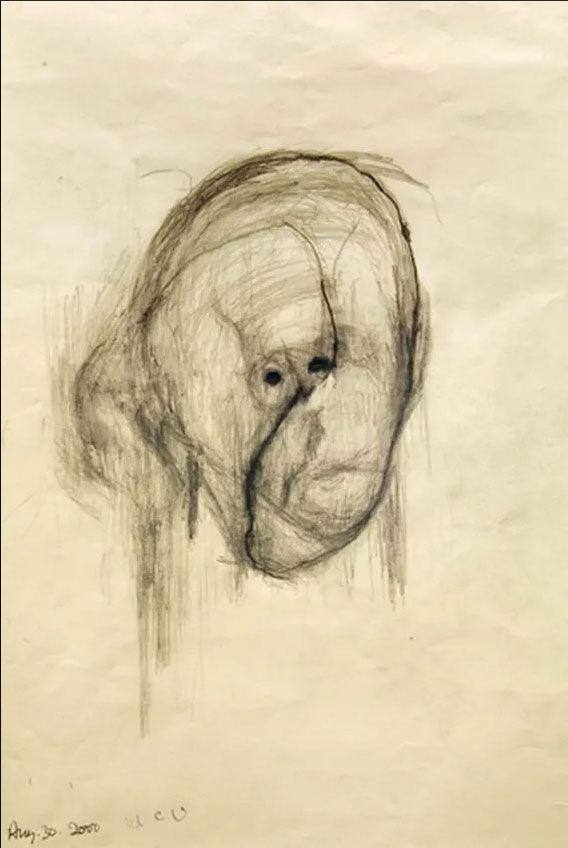

Pero el autor de Gen 3, sabio observador de la compleja realidad humana, no puede menos de ofrecer “la otra experiencia de la desnudez”: hiriente, avergonzante, profunda, plural. Heme aquí necesitado de esconder mi desnudez radical: a mis propios ojos, a los ojos de otros seres humanos, incluso de la persona amada, y a los ojos de Dios; y de vestirla “con hojas de higuera”. La desnudez física o corporal simboliza la psico-afectiva, la moral, sobre todo la antropológica y existencial.

Apenas me atrevo a mirarme en el espejo y aceptarme y amarme tal cual soy, necesito esconderme de la mirada y juicio de los demás, huyo de ser transparente y confiado… Necesito esconder u olvidar los pliegues de mi corazón, o las páginas oscuras de mi vida, o mi imagen manchada y herida por dentro. Necesito vestirme con lo que sea para salvar mínimamente mi sentimiento de dignidad personal.

Necesito rechazar o disimular mis sentimientos de culpa, o echarla sobre Dios o sobre los demás: “la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí…”; “la serpiente me sedujo, me engañó”. Me defraudo a mí mismo, y no puedo menos de defraudar a los que esperan de mí.

Mi desnudez más dolorosa, la pobreza radical de mi ser: no soy dios; soy lo que soy y nada más; no paso de ser “ser humano”, criatura endeble e indigente, deficiente, vulnerable, expuesto y mortal. ¡Imposible evitar desamparo vital, inseguridad existencial a lo largo de mi vida. No me valen mis aires de prepotencia y seguridad, mi afán por controlar mi vida, por conseguir la felicidad total y segura. Soy radicalmente limitado, condenado a vivir fracasos, frustraciones y, al fin, la reducción y la muerte.

“Quisiéramos ser dioses, pero nos experimentamos frágiles y tocados de ala. Ser superfelices, pero la vida nos defrauda y vulnera. Ser transparentes, sin pliegues, sin falsos pudores y vergüenzas, pero nos vestimos de fachadas y apariencias. Nos escondemos de Dios y hasta de los amigos” (Alberto E.).

Además de la armonía conmigo mismo, con los demás seres humanos y con el entorno natural que me hiere (como la Covid 19 ahora), pierdo la armonía con mi Dios. Deja de serme el Dios familiar que se pasea con Adán y Eva por el jardín al atardecer: imagen de cercanía y confianza entre el ser humano y Dios. El Ser más deseable y atrayente se me vuelve temible, desconfiable, amenazante; necesito esconderme, huir de Él. Y hasta llego a pensar, mejor que no existiera, o que se mantuviera lejos. No lo percibo ya como la fuente de mi ser y mi felicidad.

Menos mal, Dios da pasos de acercamiento: para hacerme consciente de mis pasos falsos en la vida y de mis límites inevitables. Pero sobre todo, para abrirme nuevos caminos para este ser humano, desnudo pero llamado a “ser como Dios”. Si soy creyente, sé qué hacer con mi desnudez; me basta confesarla ante Él: “Señor, Tú me sondeas y me conoces… No necesito huir de Ti, esconderme de Ti. Tú me admites tal cual soy, en mi pobreza radical. A tu tiempo y por caminos tuyos, Tú me irás vistiendo de tu riqueza” (Salmo 139).

Javier Garrido, ofm

Siento palpitar mi corazón, me abandonan las fuerzas y me falta hasta la luz de los ojos (Sal 38,11).

***

Cuando la enfermedad se apodera, el alma cruje. Lo que antes era una situación pasajera, se convierte en un estado de vida. Se producen ingresos largos o menos largos en el hospital, pero es el estado de ánimo el que cambia. Se estrecha el horizonte de futuro, la muerte acecha en la próxima esquina. El diagnóstico de los médicos adquiere un valor de palabra definitiva. Los cercanos (familia o comunidad) se alarman, como es natural, y no son los que más ayudan, precisamente.

***

Las primeras reacciones son de miedo y ansiedad, de angustia incluso. Según pasan los días, se suceden las sensaciones más variadas, que dependen del desarrollo de la enfermedad.

El cristiano comienza a extraer de su mundo interior los tesoros ocultos, que ni siquiera conocía. Porque es la hora de la verdad.

Le grita al Señor que no le abandone. A veces, que le cure. Casi siempre, más bien, le pide vivirlo todo con Él.

Aprovecha la enfermedad para hacerse pequeño con Dios, y esto le pacifica, aunque no le suprima los miedos.

Cuando hay dolores intensos, mira a Jesús crucificado y, mientras las inyecciones le suavizan el dolor, su mirada besa las llagas de Jesús.

No olvida a los suyos. Más que nunca, se ofrece por ellos. Desea no sufrir, quiere curarse; pero la última palabra se la deja al Padre.

***

En el hospital o en casa, cuando estás solo o te acompaña alguien en silencio, di en voz baja una jaculatoria o una invocación: “¡Dios mío, ayúdame! ¡Aquí me tienes!”.

Javier Garrido, ofm

La ideología cristiana se encarga de inculcarnos que hay que amar a Dios y al prójimo, que es el primer y el único mandamiento, en el que se resumen todos los demás.

Pero la ideología se pone en crisis cuando el amor es obligación y no libera. Hay un momento en que descubres que no amas, que estás creando una imagen de ti mismo.

A nuestra edad, todavía hay cristianos que confunden el deber de hacer cosas buenas y el amor. No viven desde el corazón.

* * *

El corazón respira con el sentimiento. Cuando uno se enamora, comienza a vivir. Cuando se tiene un hijo, o suscitas libertad, o alguien cree en Dios por tu medio, ¡qué gozo interior!

Pero si dejas de sentir cariño o simpatía, y tienes que entregarte sin ganas, te parece que tu corazón está muerto.

Hay amor cuando el otro te importa y da sentido a tu vida y, sin saber por qué ni cómo, te entregas, y te sorprende la libertad con que te olvidas de ti, y prefieres el bien del otro.

* * *

Se ama cuando el amor da vida, la vida íntima y personal, de la que no se dispone, pero se percibe como la verdad más real del propio ser.

Surge de dentro, más allá de la ley y de la necesidad de justificarse, más allá del sentimiento psicológico del querer.

Por este amor-fuente, se sabe que la vida va por dentro.

Y se distingue muy bien cuando el corazón tiende a replegarse egocéntricamente, o cuando, a pesar de todo, “amas de verdad y con obras” (1Jn 3).

* * *

Paradoja, signo claro del amor cristiano: el amor lo vivo yo, pero lo recibo de Dios. Se me da como fuente, pero en cuanto gracia.

Por eso, cada mañana creo en el “amor primero”, el de Dios (1Jn 4), y cada mañana lo pido.

* * *

Condensando el himno de amor de san Pablo (1Cor 13), santa Teresa, con frase feliz dijo que:

Sin amor todo es nada

Jose Luis Elorza, ofm

“Dios puso al hombre en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y le dio este mandato: Puedes comer de todos los árboles. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Dios había hecho. Dijo a la mujer: «¿Cómo os ha dicho Dios que no comáis de ninguno de los árboles del jardín?». Respondió la mujer a la serpiente: «Podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios: No comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte.» Replicó la serpiente a la mujer: «De ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal.»

Como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Después dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos; y cosiendo hojas de higuera, se hicieron unos ceñidores” (Génesis 3,1-7).

“Si coméis, seréis como dioses”. ¡Qué tentador! Poder “ser como Dios”: “vivir el cielo” en la tierra, como en una eterna juventud, rebosando poder, libertad y felicidad, libres de toda pandemia, enfermedad y amenaza, sin contrariedad alguna, sin temor a envejecer y morir… ¿Una larvada pretensión divina que llevamos dentro los humanos? Un sueño acariciado ya hace miles de años. Gílgamesh (el protagonista de la célebre “epopeya de Gílgamesh”, obra sumeria, años 2.100 a. C.) se rebela contra la condición humana. No puede aceptar la muerte de su mejor amigo, Enkkidu; y arriesgando su vida, parte en busca de la “planta de la inmortalidad”; la consigue, pero una serpiente se la roba: ¡imposible conseguir la inmortalidad!, debe resignarse a ser humano y mortal, aprende por experiencia que no es dios. Y recordamos a Prometeo y Sísifo de los célebres mitos griegos, igualmente frustrados en su anhelo de ser y actuar como los dioses. “Todo hombre desearía ser dios”, dijo el pensador ateo Paul Sartre. Nos demos cuenta o no, lo llevamos en el corazón.

El deseo de vivir como en un cielo nos habita el corazón a los humanos. Nos agarramos a lo que pueda realizarnos plenamente, llevarnos más allá de lo que somos, liberarnos de todo límite, pérdida, peligro, contrariedad, envejecimiento y reducción. Como a “la mujer” y Adán, nos seducen las mil ofertas mágicas que nos hace la serpiente moderna. La publicidad y los mil escaparates de la sociedad de consumo nos tientan sin cesar. Sus propuestas despiertan nuestro deseo, abren nuestra expectativa. El “si comes…, vivirás como en un cielo, te realizarás plenamente” toma mil formas, unas veces incluso banales, otras pretenciosas:

- Si compras un coche MMW…, si te vistes en Loewe, o te regalan tal perfume…, si compras la lotería…; si logras tal puesto de trabajo…; si consigues un buen status e imagen sociales, triunfar en la vida…

- si llego a ser primera figura en el deporte, o estrella de cine y de belleza, adorado/da por millones…; si logro aparecer en las redes sociales con millones de entradas…;

- si aspiras a que tu novio/a o amante te satisfaga plenamente, sea solo cielo para ti…

- cuando pretendo vivir a tope mi poder y mi libertad, mi afectividad y sexualidad, mi dinero, por encima de todo limite y criterio…; ser dueño absoluto de mi vida, decidir por mi cuenta por qué caminos quiero ser feliz, como si fuese Dios, como si no fuera un mortal…;

- cuando quiero ser perfecto “como Dios”, sin defecto alguno, sin carencia alguna, ser autosuficiente, fuerte y seguro en lugar de reconocer que soy indigente, necesitado, vulnerable…;

- Cuando no me importa manipular personas y realidades de este mundo, por encima del bien y del mal, “a lo Dios”.

El deseo de “ser como Dios” es compartido a menudo por todo un pueblo, o por la humanidad, de ordinario de modo criminal:

- Los nazis alemanes pretendieron crear un “reino ario” que durase mil años, ¡con qué abuso de poder y crueldad! ¡Con qué consecuencias contra el ser humano mismo! Pretensiones de pueblos e ideologías de ser la raza superior, de convertirse en primera potencia del mundo. “Quiero ser como Dios, subido hasta el cielo”, habían dicho ya superpotencias como Asiria y Tiro, creyéndose eternas.

- Con el progreso de las ciencias y tecnologías resolveremos todos los problemas, venceremos las enfermedades, desterraremos todo sufrimiento… ¡El mito de un progreso sin fin! Pretensión de convertir esta tierra en un cielo: para ello, todo es válido.

Realidades de este mundo son decoradas, como “árbol bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, éxito”. Como recetas mágicas para satisfacer plenamente el corazón humano. La experiencia te trae a tu realidad desnuda: “se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos”. ¡Qué final! (lo comentamos).

Debajo de lo que se traen entre ellos la mujer y la serpiente de Gen 3, hay preguntas antropológicas de peso. Helas aquí para digerirlas en el corazón:

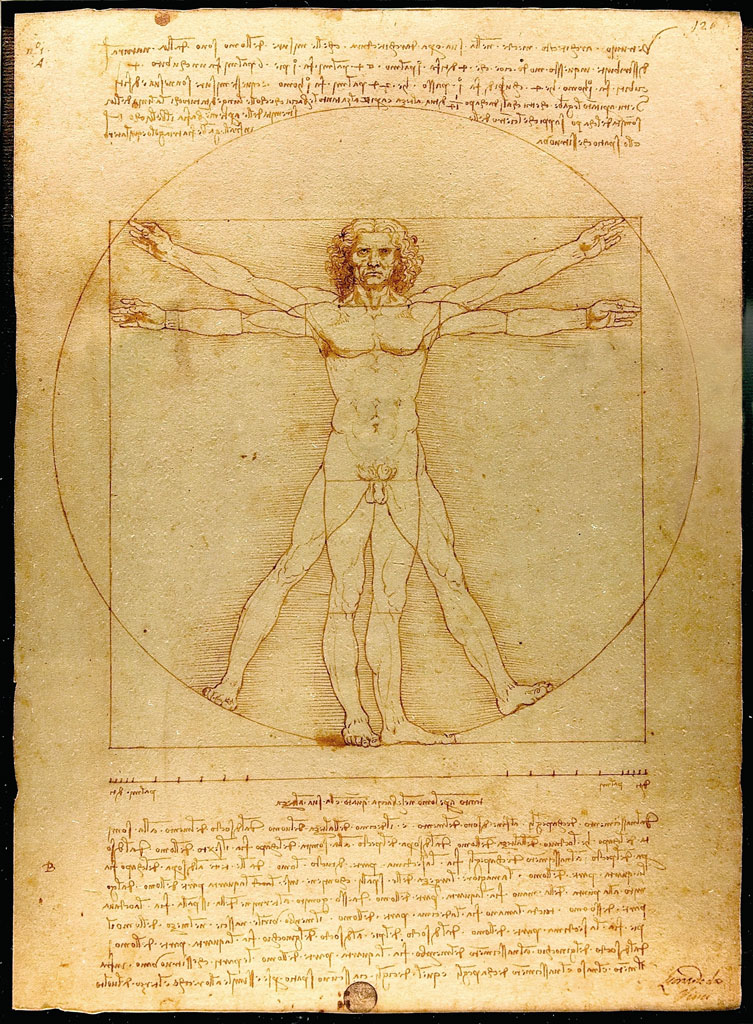

¿Qué es el ser humano?, ¿a cuánto estamos llamados a ser? La cucaracha no desea ser otra cosa de lo que es. A la vaca le basta sobrevivir, alimentarse, reproducirse, escapar de peligros inmediatos, no aspira a un futuro diferente. El animal es deficiente: es lo que es y le basta. El ser humano, además de deficiente, es deficitario: echo en falta algo que aspiro tenerlo para ser yo mismo. Como Adán llevaba un hueco que solo “la mujer” podía llenarlo, ¿no tenemos “otro hueco” que no lo podemos llenar por cuenta nuestra? Anhelamos ser más de lo que somos: “ser como Dios”. ¡Signo de nuestra peculiaridad y grandeza humanas! ¡Y signo de nuestra indigencia radical de ser!

“¿Cuánto es suficiente? Qué se necesita para una buena vida”. Es el título de un libro escrito por dos autores, el padre economista y el hijo filósofo: R. y E. Skydelsky. Interrogante antropológico de urgencia en nuestra cultura de consumo. Junto a otras preguntas igualmente sabias: qué necesito de verdad; qué puedo y debo esperar de la sociedad, de los que me aman; qué me merece la pena de verdad y qué no me merece; cuál es mi jerarquía de las cosas...

“Ser como Dios”: vida colmada, colmante y eterna. Sin limitaciones, ni temores, ni sufrimientos, ni muerte. ¿Es solo anhelo del corazón humano? Por citar una vez más al poeta: “El hombre tiene los pies hundidos en el barro, pero los ojos fijos en las estrellas”. ¿O es, además, la vocación última del ser humano, el proyecto del corazón de Dios para él? Lo expresa San Agustín: “Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto, hasta que descanse en ti... ¿Quién podrá concederme que yo repose en ti?”. No se alcanza, ni se merece, ni se conquista; se espera y se recibe del Dios de vida tras el bregar por este mundo. ¿No llevo en el corazón el anhelo de una felicidad colmada y sin fin?

Jose Luis Elorza, ofm

“Dios puso al hombre en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y le dio este mandato: Puedes comer de todos los árboles del huerto; pero no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comes de él morirás sin remedio” (Génesis 2,15-17)

“El huerto del Edén”: símbolo de abundancia, bienestar, seguridad. Un inmenso escaparate natural de productos hermosos, apetecibles, atrayentes. Nos entran por los ojos. Los israelitas de hace tres mil-dos mil años vivían el sentido de lo maravilloso, de lo gratuito y de lo abundante de la “madre tierra”. “Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida; preparas los trigales, riegas los surcos, coronas el año con sus bienes; rezuman los pastos del páramo, las colinas se llenan de alegría; las praderas se cubren de rebaños, y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan”: así cantan a Dios, entre maravillados y agradecidos, ellos que habían conocido las carestías del desierto y las sequías de su árida tierra palestina (salmos 65; y 104). Los modernos, con nuestro manejo utilitarista de la realidad, ¿lo habremos perdido? Y con ello, el sentido de la admiración, de la alabanza y de la gratitud.

Dios permite al ser humano “comer de todos los árboles del huerto”. Como diciéndole: te lo confío todo; es para ti; cuídalo, gózalo; despliega tu libertad responsable para tu propio bien. Para el autor de Gen 2, todo es regalo de Dios al ser humano, venido a ser el responsable de la tierra y disfrutador de sus bienes. Los no creyentes, unos agradecen todo a la vida; otros, no saben a quién dar gracias: ¿al azar? “El ateo es aquel que, sintiéndose agradecido, no sabe a quién dar gracias”, dijo el gran escritor inglés Chesterton. El creyente lo agradece a Dios, la fuente última de todo ser, de toda belleza, de toda abundancia. Y de toda libertad humana: “puedes comer de todos los árboles…”. Dios fiándose del ser humano y concediéndole un amplio campo de libertad, actuación y goce.

Pero he ahí una parcela prohibida: “no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal…”. A los hombres y mujeres modernos nos cae mal toda prohibición. ¿Por qué no la libertad absoluta, para todo y sin límites? ¿Por qué barreras a nuestra innata curiosidad por conocer todo?, ¿a nuestro afán insaciable de probar de todo?, ¿de vivir experiencias cuanto más nuevas y exóticas mejor? Nos repatea este Dios (y la iglesia con su moral represora: “no comas de ese fruto”, “no hagas esto, está prohibido, es pecado”).

¿Se trata de prohibición? “El adán”, el ser humano recibe, más bien, un aviso premonitorio: “no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal: te harías mal, atentarías contra ti mismo”. No es moral, permisiva o prohibitiva; es “sabiduría”, una prevención sabia. Un SOS al ser humano. Como diciéndote: el semáforo está en rojo. Las palabras del relato mítico están diciendo muchas cosas:

Te doy cuerda larga. Pero no te pases; no eres Dios. No tienes la última palabra sobre ti mismo y tus caminos de realización.

Eres libre. Pero no hagas un uso divino y absoluto de tu libertad. No juegues a dios prepotente y arbitrario: decidir por tu cuenta en cada momento qué está bien y qué está mal, sin tener en cuenta los otros seres humanos, el entorno natural, Dios.

Si te drogas, si abusas de…, si te haces un pequeño dios, pagado de ti mismo, el centro de todo, si te excedes creyendo que el mero consumo es toda tu felicidad y plenitud…, te harás mal, lo bueno lo convertirás en veneno contra ti mismo.

No te excedas en querer tenerlo todo, disfrutarlo sin medida ni criterio. Vives “momentos de cielo”, pero no son “el cielo”: se desinflan. Hay experiencias que las vives a tope, pero llegan precisamente a un tope y no dan más de sí.

Todo es bueno. Pero nada es perfecto, divino, eterno. No puede darte todo lo que tu corazón desea. Este mundo da mucho de sí al ser humano. Pero da solo lo que puede dar, ¡y no más! No esperes que te dé felicidad colmada, plena, segura.

Todo es bueno. Pero no todo te es bueno en todo momento y ocasión, ni te hace bien siempre: discierne con sabiduría, no con prepotencia.

No todo es bueno. Necesitas que alguien (tus amigos, tus padres, tu propio corazón enseñado por la vida) te diga: “de este árbol no comas”.

Todo es bueno en tu entorno natural. No lo explotes, no lo contamines.

Todo es bueno y disfrútalo. Pero no olvides: lo tienes recibido. Vívelo agradecido y según la intención del que lo recibes.

Vive tu libertad. Pero no la absolutices. Vívela como amor y servicio a la vida, a la relación, a la aceptación serena de la realidad. No pretendas controlar enteramente la realidad: te desborda.

Todo es bueno en ti, pero no es sabio poner confianza total en ti mismo, en tu inteligencia, en tus recursos. No eres Dios, eres humano, vulnerable: no puedes responder enteramente de ti mismo.

No absolutices nada. No hagas un uso arbitrario y egocéntrico de tu salud, de tus talentos, de tus bienes, del amor humano, de ningún ser ni experiencia de este mundo…: acabarían defraudándote. Lo mejor de este mundo es relativo: nada es divino.

Las ciencias son buenas; las tecnologías, formidables. Pero el progreso te hará mal si no va acompañado por el progreso ético y espiritual.

El dinero, el poder político, económico y cultural o tu puesto de gerente de una multinacional de 250 mil empleados no son malos; pero ¡si los gestionas “a lo dios…”!

En suma, no te basta tu propia sabiduría: es limitada, no te da las claves últimas de tu vida y tu realización. Busca y recibe la sabiduría que te viene del que te dice: “puedes comer de todos los árboles del huerto; pero no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal”. Pues tu libertad no es todo.