Javier Garrido, ofm

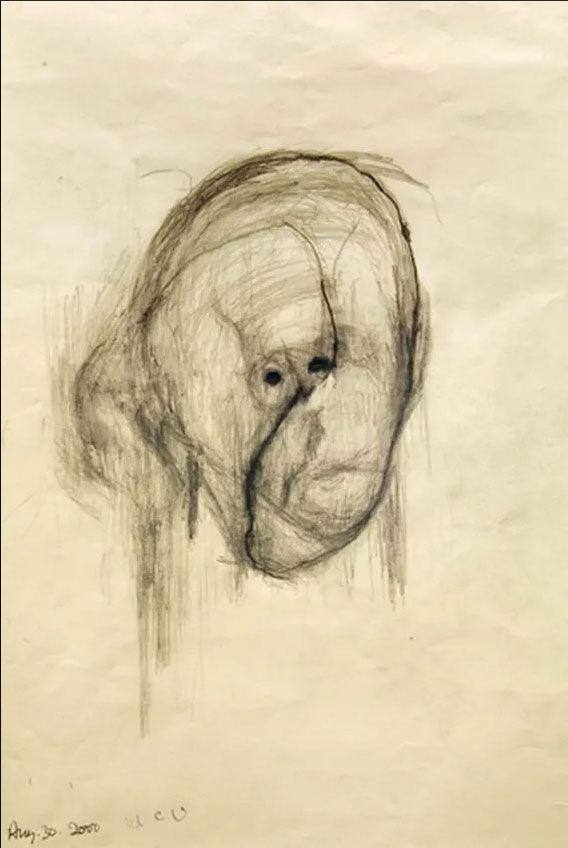

Siento palpitar mi corazón, me abandonan las fuerzas y me falta hasta la luz de los ojos (Sal 38,11).

***

Cuando la enfermedad se apodera, el alma cruje. Lo que antes era una situación pasajera, se convierte en un estado de vida. Se producen ingresos largos o menos largos en el hospital, pero es el estado de ánimo el que cambia. Se estrecha el horizonte de futuro, la muerte acecha en la próxima esquina. El diagnóstico de los médicos adquiere un valor de palabra definitiva. Los cercanos (familia o comunidad) se alarman, como es natural, y no son los que más ayudan, precisamente.

***

Las primeras reacciones son de miedo y ansiedad, de angustia incluso. Según pasan los días, se suceden las sensaciones más variadas, que dependen del desarrollo de la enfermedad.

El cristiano comienza a extraer de su mundo interior los tesoros ocultos, que ni siquiera conocía. Porque es la hora de la verdad.

Le grita al Señor que no le abandone. A veces, que le cure. Casi siempre, más bien, le pide vivirlo todo con Él.

Aprovecha la enfermedad para hacerse pequeño con Dios, y esto le pacifica, aunque no le suprima los miedos.

Cuando hay dolores intensos, mira a Jesús crucificado y, mientras las inyecciones le suavizan el dolor, su mirada besa las llagas de Jesús.

No olvida a los suyos. Más que nunca, se ofrece por ellos. Desea no sufrir, quiere curarse; pero la última palabra se la deja al Padre.

***

En el hospital o en casa, cuando estás solo o te acompaña alguien en silencio, di en voz baja una jaculatoria o una invocación: “¡Dios mío, ayúdame! ¡Aquí me tienes!”.